Grosz-Austellung im Samurai-Museum

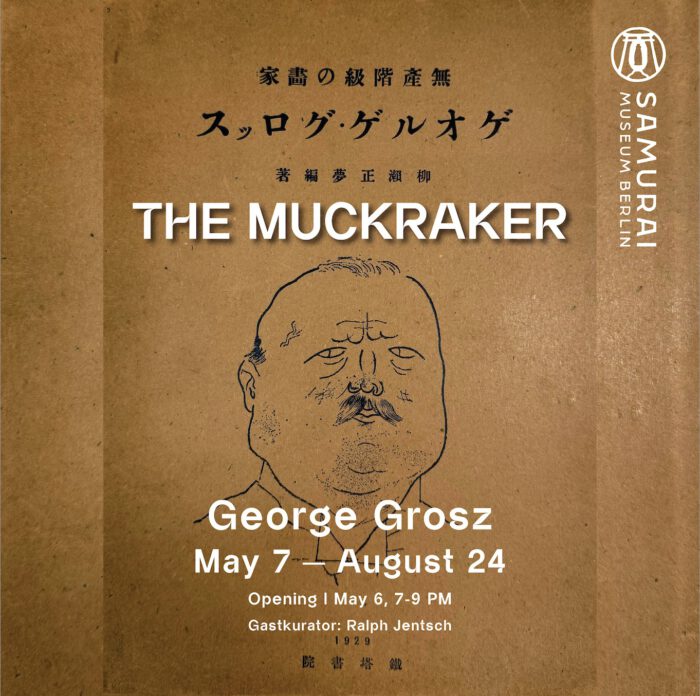

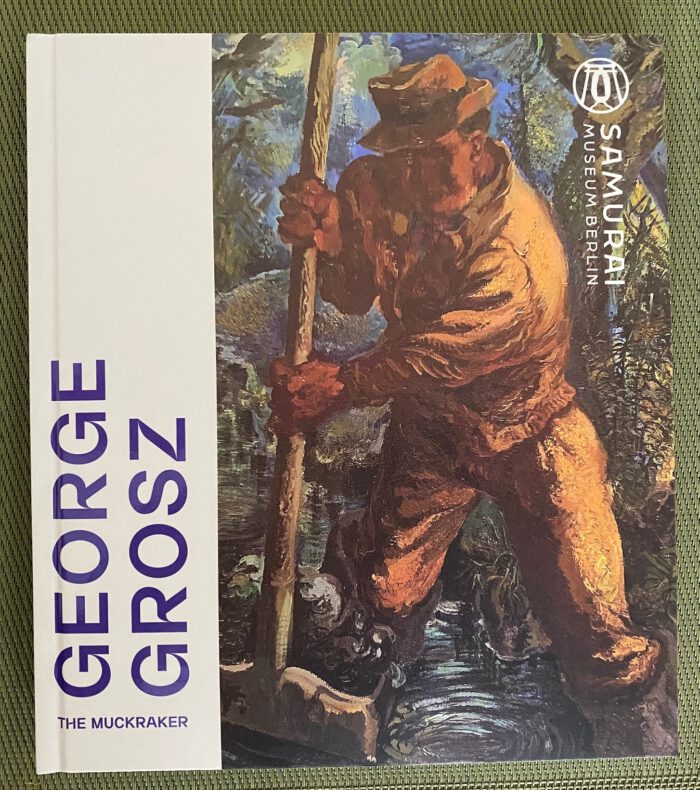

George Grosz -The Muckraker

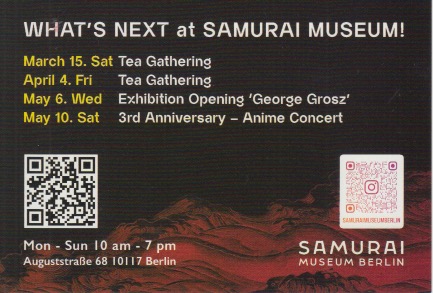

Ausstellungseröffnung am 06. Mai um 19:00

Gastkurator: Ralph Jentsch

Ausstellungsdauer: 07. Mai – 24. August 2025

Geopolitische Veränderungen und der technologische Fortschritt verändern unsere Welt. Die Arbeit von kritischen Medien, Journalisten und Berichterstattung wird immer weiter erschwert.

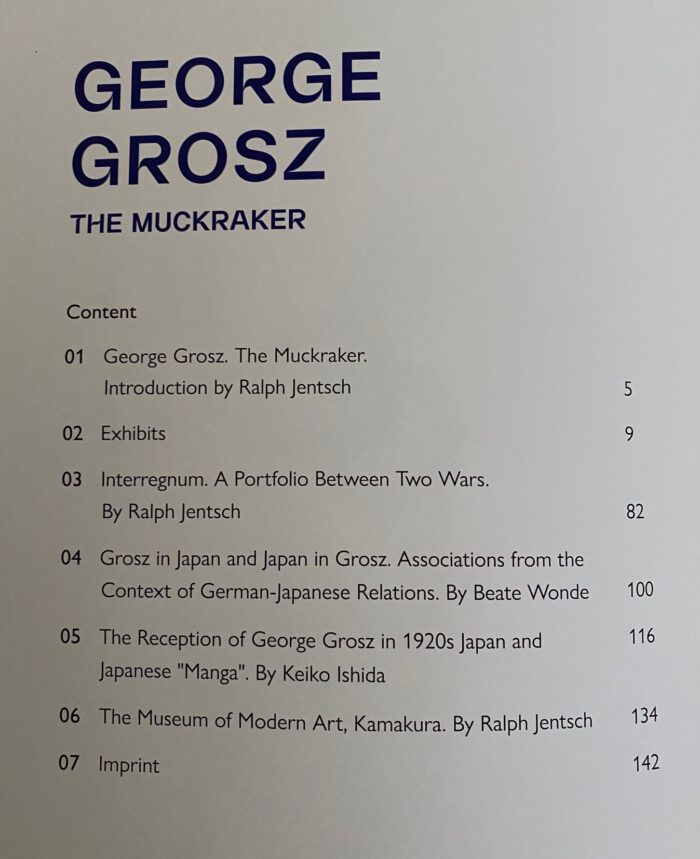

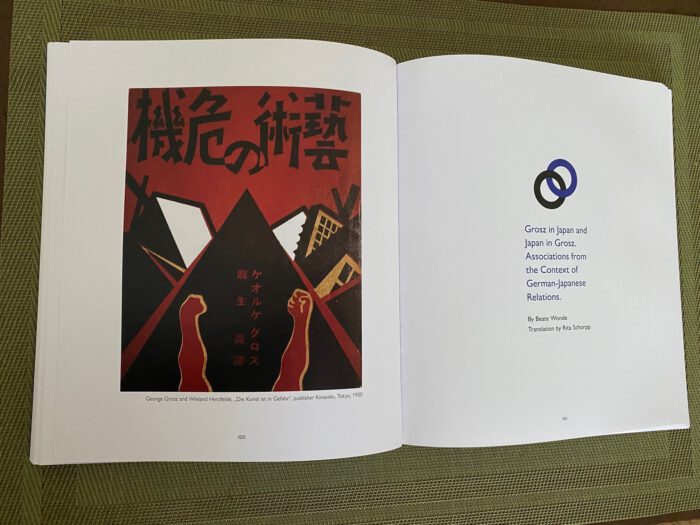

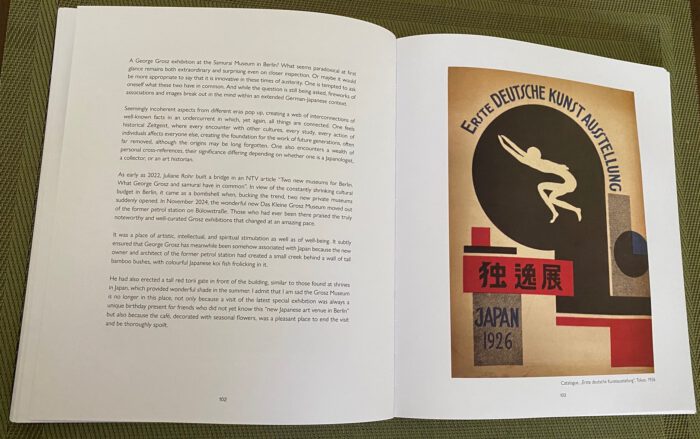

George Grosz (1893 – 1959) war ein bedeutender deutscher Künstler, der vor allem für seine karikaturistischen Zeichnungen und Gemälde des Berliner Lebens in den 1920er Jahren bekannt wurde. Er wanderte 1933 in die Vereinigten Staaten aus. Es gab auch einige sehr erfolgreiche Ausstellungen seiner Kunstwerke in Japan. Das Samurai Museum Berlin präsentiert die Arbeiten der Mappe „Muckraker“ von George Grosz. Es erscheint ein Katalog zur Ausstellung mit Beiträgen von Ralph Jentsch, Beate Wonde und Prof. Keiko Ishida.

Als ich vom Direktor des Samurai-Museums gefragt wurde, ob ich nicht etwas über Samurai-Kultur und George Grosz schreiben könne, fand ich das Ansinnen so absurd, dass es schon wieder reizvoll war, auch weil ich Hochachtung dafür hatte, dass sich die zwei angesehenen neuen Privatmuseen zusammentun, um nach einer gemeinsamen Schnittmenge zu suchen als Antwort auf die Mittelknappheit im Kultursektor und als Beitrag zu ganz aktuellen Fragen im Themenkomplex Krieg.

Was ich nicht wusste, war, dass diese Zusammenarbeit eine Reise in die eigene Vergangenheit werden würde. Ich bin weder Spezialistin für das eine noch für das andere. Allerdings sind mir die Eckpunkte der Grosz-Rezeption bekannt, da Murayama Tomoyoshi, mit dem ich mich als Theatermann und Tänzer bereits in meiner Diplomarbeit befasst hatte und zu dem ich promovieren wollte, einer der Wegbereiter Grosz‘ in Japan war.

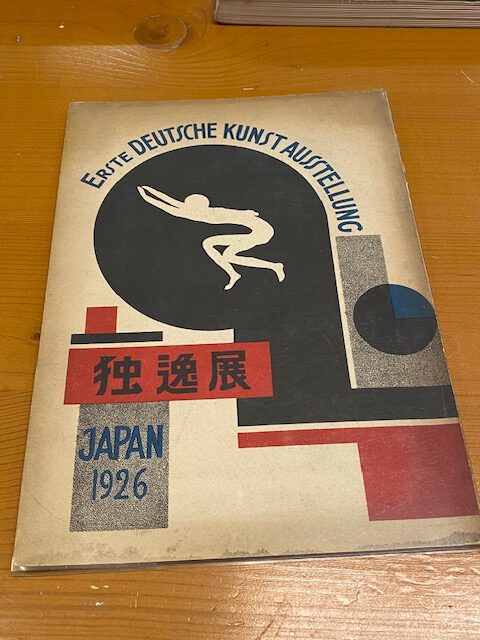

Doch dann ging ein Vorhang auf und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht nur das, das Ganze hatte überraschend emotionale Elemente. Meine erste Begegnung mit dem Kurator und Grosz-Koryphäe Herrn Ralph Jentsch in seinem Archiv führte mich an den Ort, an dem einst die Rosinenbomber zu Zeiten der Luftbrücke entladen wurden. Das war die erste Entdeckung. Doch dann zeigt mir Herr Jentsch den Katalog seiner Grosz-Ausstellungen in Japan und all das japanischsprachige Material, das er in diesem Zusammenhang aus Japan mitgebracht oder besorgt hatte.

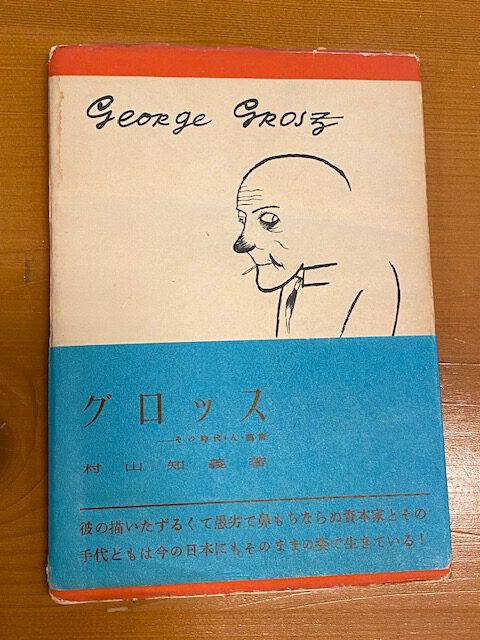

Es war ein Gänsehautmoment, als ich eine Grosz-Monografie von Murayama in den Händen hielt, und zwar nicht irgendeine, sondern Murayamas Material aus dessen Bibliothek, mit Murayama Stempel!

Je mehr ich in den Händen hielt und las, umso mehr verlor ich mich, korrespondierte mit Momoko Nakagawa, der Tochter von Senda Koreya, der nach Murayama in Deutschland weilte und versuchte in der Staatsbibliothek herauszufinden, ob und wie sich die internationale Wissenschaft in den letzten 45 Jahren zu Murayama positionierte. Und das war eine Menge, vornehmlich zu Murayama als MAVO-Avantgardist und bildender Künstler, also einem Aspekt, den ich seinerzeit eher außen vor gelassen hatte.

Man sagt ja, Themen enden in der Wissenschaft nach 30 Jahren. Als ich anfing zu studieren, forschten viele Japanologen hier wie dort zur Proletarischen Theater-, Literatur-, Kunstbewegung bis hin zum Film. Aber als ich aus Japan zurückkehrte, ging diese Phase einem Ende entgegen. Die Aufarbeitung des Verhältnisses von Politik und Kunst wurde abgelöst durch Überlegungen zu Körper und Stimme im Agitprop, weiter wirkende Montagestrukturen, die in den 1920ern spontan entwickelt wurden, was diese Zeit so faszinierend für mich machte. Themen, die aber auch schwer zu bearbeiten und selbst in Japan damals noch in keinster Weise aufgearbeitet waren, abgesehen von meinem methodisch anders strukturierten Umfeld.

Heute liegt eine solche Fülle von Material vor, dass ich fast Lust bekam zu promovieren – hätten andere das nicht inzwischen längst gemacht. (Auch wenn da noch viel offen ist…).

Ich hatte Anfang der 1980er Jahre mit dem Thema abgeschlossen, wollte nichts mehr davon hören und habe mich mit der Gründung der MOG ganz auf Ogai gestürzt. Dass mich das Thema nach so vielen Jahren noch einmal auf dem linken Bein erwischen würde, hätte ich nicht zu träumen gewagt.

Natürlich ist ein Text stets nur die Kurzfassung all der Verästelungen eines Themas in dem man sich begibt und in denen ich erneuert mäanderte. Er sollte eine Brücke schlagen und für Außenstehende verständlich sein. Der erste Entwurf wurde gleich gedruckt. Den Katalog kenne ich noch nicht. Aber an die neugierig-lustvolle Arbeit daran, werde ich mich immer dankbar erinnern. Und sie war die beste Ablenkung von der Januar-Dunkelheit mit Regen, wovon ich so gut wie nichts mitbekommen habe bei meiner Zeitreise.

Inzwischen ist die Ausstellung eröffnet, der Katalog (Englisch) erschienen. (34 Euro)

Die achtsam und ansehnlich gestaltete Ausstellung ist für Kenner ein Geheimtipp, denn außer der Sammlung „The Muckraker“, die hier erstmalig in Gänze gezeigt wird, begegnet man auch Gemälden, für die man sonst das MOMA aufsuchen müsste. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Grosz-Rezeption in Japan, schließlich wurde Grosz in keinem anderen Land so verehrt und vielfach vorgestellt udn übersetzt übersetzt wie in Japan.

Für den 24.6. um 19 Uhr ist im Samurai-Museum ein Gespräch zur Ausstellung geplant.

Themen: Der Künstler George Grosz (das Archiv Grosz)/ Grosz und Japan / Zum Katalog.

Gesprächspartner: Beate Wonde & Ralph Jentsch, Moderation Alexander Jöchl

Beate Wonde

Beate Wonde